LUMIX S1IIのダイナミックレンジが優れているワケ

部分積層型センサーを搭載するLUMIX S1IIですが、同じ部分積層のNikon Z6IIIよりもダイナミックレンジテスト結果が優れていることが判明しています。なぜS1IIのダイナミックレンジは優れているのでしょうか?

(前略)

ホーシャック氏がLUMIX S1IIをテストし始めたところ、LUMIX S1IIのダイナミックレンジは「ノイズリダクションで得られる以上に良いように思える」ほど優れていたと分かった。

「興味があったので、数週間前にLUMIX S1IIを入手し、自分自身で徹底的な分析をした。その分析によりパナソニックが実際にはデュアルゲイン出力を用いてLUMIX S1IIの優れたダイナミックレンジを実現している証拠が明らかになった」と言う。

デュアルゲイン出力とは、カメラが1回の露光から2種類の異なるISO設定で読み出しを行う仕組みのことだ。LUMIX S1IIの場合はISO 100とISO 800でそれぞれ読み出しを行い、それを最終的なRAW画像ファイルとして統合する。

「これによりISO 100の低ISO飽和能力とISO 800のデュアルゲインで得られる暗部のノイズ改善を組み合わせることができる」とホーシャック氏は説明する。

LUMIX S1IIはこの巧妙な方式を用いることで電子先幕シャッターやメカシャッター使用時に優れたダイナミックレンジ性能を実現しているが、完全な電子シャッターではデュアルゲイン出力を利用していない。

(中略)

パナソニックの見解

ホーシャック氏の発見について、パナソニック・LUMIXにコメントを求めたところ、パナソニックは次の声明を出した。

「ダイナミックレンジブーストは静止画撮影時に一部のケースで動作する。現時点では、その詳細な条件を明示することはできないが、この機能がLUMIX S1IIで静止画を撮影するときに観察される画質向上をもたらしていることが確認できる」

(後略)

デュアルネイティブISOとダイナミックレンジブースト

LUMIX S1IIのダイナミックレンジのテスト結果がNikon Z6IIIよりも優れている理由についてPetaPixelが伝えています。

記事によれば、LUMIX S1IIを解析したところ、どうやら低ISOで撮影した画像と高ISOで撮影した画像を合成しているため、低ISOでは白飛びしそうな部分を、高ISOでは黒つぶれしそうな部分を捉えることができ、よりダイナミックレンジを大きくすることが可能になるということのようですね。

そしてパナソニックによれば、このような機能はある条件で動作するが、その条件については明らかにできないというのが返答のようです。

記事では、これらの仕組みをデュアルゲイン出力と言っていますが、パナソニックが公式に回答しているように、これはダイナミックレンジブーストのことで、パナソニックが隠しているような別の機能ではないと思います。LUMIX S1IIのサイトにはダイナミックレンジブースト機能が搭載されていることは明記されており、他のページではダイナミックレンジブーストの仕組みも解説しています。

イメージセンサーの「低ISO回路」から生成する飽和優先の画像と、「高ISO回路」から生成する低ノイズ優先の画像の2つを1画素ごとに光量に応じた合成比で合成することにより、低ノイズと高飽和の特性を持った階調豊かでなめらかなHDR撮影を実現するダイナミックレンジブースト※を搭載しました。写真撮影時、特にRAWデータの暗部階調が豊かになる効果が得られます。また、動画撮影時、特にV-Log撮影時においてLUMIXのマイクロフォーサーズ機として最大となる13+ストップのダイナミックレンジを実現。画素ピッチの小さい高画素なマイクロフォーサーズ機でありながら、屋内の間接光と屋外の太陽光が映り込む明暗差の大きなシーンなどでも、白トビや黒つぶれを抑えた階調の広い映像を記録できます。

なので、特段珍しいことをしているというわけではないことがわかります。

そしてNikon Z6IIIとLUMIX S1IIのダイナミックレンジですが、以下のような違いがあります。

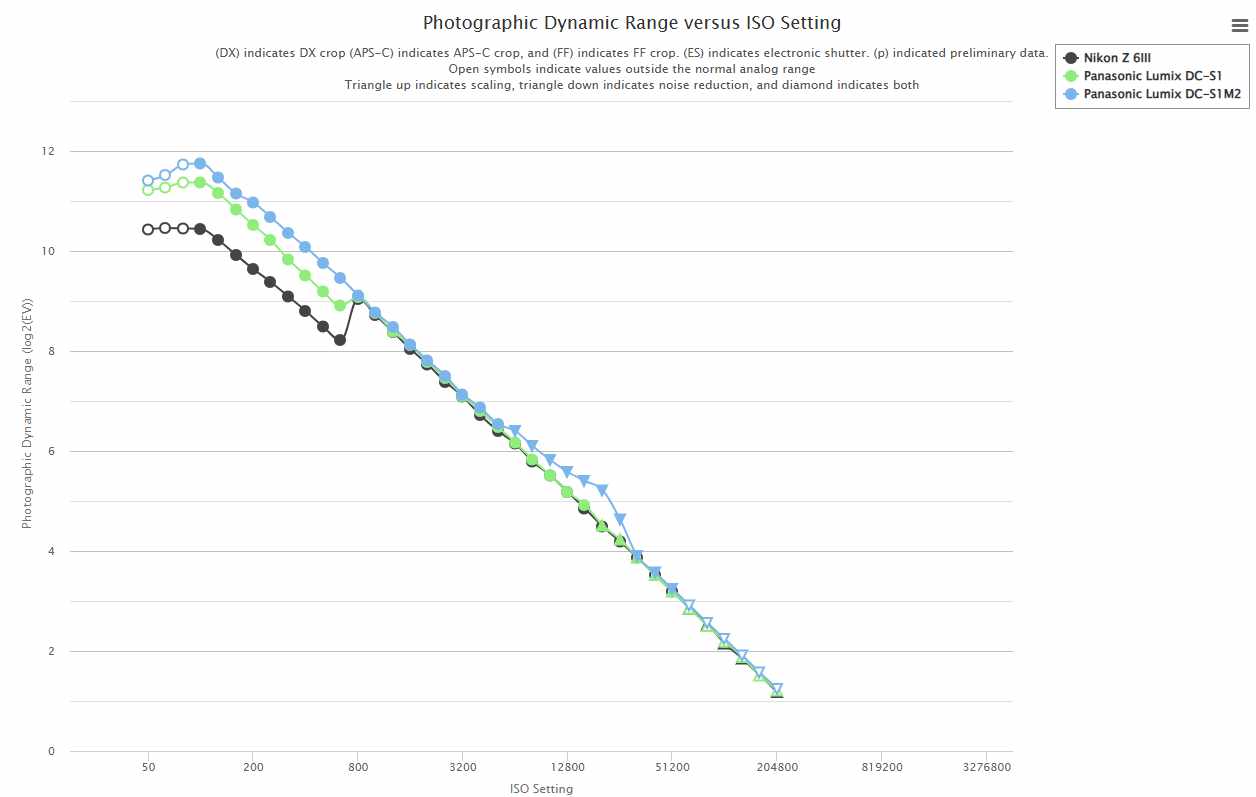

LUMIX S1IIのダイナミックレンジ結果は一直線になっていることがわかりますが、Nikon Z6IIIの場合は低ISOでLUMIX S1IIに大きく遅れており、ISO800あたりでブーストがかかりLUMIX S1IIと同じダイナミックレンジとなっています。

これはおそらくパナソニックのデュアルゲインISOテクノロジーが働いているか、ISO800以下でダイナミックレンジブースト機能が働いた結果ではないかと想像しています。そして、おそらくニコンはそのような処理をしていないのだろうと思いますね。

まだ異なるISOで撮影して合成する技術ですが、センサーの画素からそれぞれ読み出しをする必要があるため、それだけ読み出し速度がかかるためローリングシャッター歪みが機能をオフにした状態で撮影したよりも大きく発生する可能性が指摘されています。そのため、記事にもありますが、完全電子シャッターではダイナミックレンジレンジブースト機能が利用できないように設定されているものと思いますね。

というわけですが、いろいろと解析している人がいて面白いですね。記事元では実際に低ISOと高ISOの両方で撮影して画像を合成するなど、実験的なことも行われていたりします。興味がある人は読んでみるといいかもしれません。

- LUMIX S1IIのダイナミックレンジが同じ部分積層のNikon Z6IIIより優れている理由

- パナソニックに新製品発表の兆候はないとの情報

- LUMIX S1RIIは動画に強く静止画も妥協なし 懸念点はAFの大きな遅れ

- LUMIX S1IIのセンサー読み出し速度公開 Z6IIIと同じセンサーなのか違うのか!?

- パナソニック LUMIX S5/GH7 GH5II/G9IIの新ファームを公開 セキュリティ向上対応

- LUMIX GM5の中古価格が急騰 最低時の約2倍に その理由とは?

- LUMIX GH7のセンサー読出し速度の測定結果公開

- LUMIX S1IIダイナミックレンジテスト公開 Nikon Z6IIIとの違いは!?

- パナソニック S9、S5IIx、S5II、G100D、G99II、TX99の新ファームを公開

- 2025年6月デジタル一眼売れ筋ランキング キヤノンとソニーが激しく争う展開

| センサーサイズ | 35mmフルサイズ (35.6mm x 23.8mm) 部分積層型CMOSセンサー |

| 画素数 | 約2,680万画素 |

| センサークリーニング | センサーシフト方式、手動 |

| イメージプロセッサ | 新世代ヴィーナスエンジン |

| 手ぶれ補正 | センサーシフト方式5軸補正 |

| 手ぶれ補正効果 | 中央8.0段・周辺7.0段 |

| 高速連続撮影 | メカシャッター:最大約10コマ/秒 電子シャッター:最大約70コマ/秒 |

| 動画撮影 | 全域読出し:6k 30p、5.1k 60p |

| シャッター速度 | メカシャッター:60~1/8,000秒 電子シャッター:60~1/16,000秒 |

| ISO | 標準:100 ~ 51200 |

| フォーカスポイント | 像面位相差AF(最大779点) |

| EVF | 5.0型 約576万ドット 有機EL(OLED) |

| 背面液晶 | 3.0型バリアングルチルト式タッチパネル液晶 約184万ドット |

| メモリカードスロット | CFExpress、SDメモリデュアルカードスロット |

| サイズ | 幅 約134.3mm×高さ約102.3mm×奥行約91.8mm |

| 重量 | バッテリー、 メモリーカード含む: 約800g |

コメント

コメント一覧 (1件)

デュアルゲインはソニーの特許で取得したのはもう20年程度前の話。

各社共に特許に抵触しないように工夫はしているはずです。

(ソニー製センサーを使っていたメーカーは使用料を払っていた

かもしれませんが)

低感度、高感度に関わらず続けて読み出すだけなのでスキャン速度に

影響は出ないでしょう。

暗部は低感度では拾えないので補完補正しているのかなと思います。

またソニーの特許に一つの集光レンズに二つの素子を組み込む

特許があったので低感度、高感度二つ入れ光量で使い分けている

可能性もあります。

Z6III、 DC-S1 はISO800以下で低感度側に切り替わると思われます。

DC-S1M2 は高感度域で切り替えているかもしれませんが良く分か

りません。

S/N比の観点から見れば良い結果を生むかも知れません。

※以上、分かる範囲からの想像です