α1 IIセンサー流用の理由

α1と同じセンサーを利用しているα1 IIですが、センサーを流用した理由についてソニーがその理由を述べています。この記事ではなぜセンサーが流用されたのか、詳しくお伝えします。

イメージセンサーを流用した理由について岸 事業部長は「α1で採用したセンサーは、グローバルシャッターにも匹敵するほど読出しスピードが速く、画像のひずみが極めて少ない。もともとポテンシャルが高いセンサーだった。今回は画像処理のアルゴリズムを改善することで、画質の向上を図った。α1 IIは、新しいフラグシップカメラにふさわしい進化を遂げた」と話す。

高画素化、高画質化にフォーカスか?

α1 IIがなぜα1のセンサーを採用しているのか明らかになりました。記事によれば、α1のセンサーはグローバルシャッターに匹敵する読み出し速度があり、ローリングシャッター歪みも少なく、ポテンシャルの高いセンサーだったため、そのまま流用してアルゴリズムなどを見直すことで、被写体の認識率を向上させたり、画質を向上させる方向で設計した様子がわかります。

読み出し速度について触れられていますが、α1やその他のカメラの静止画の読み出し速度は以下の通りになっています。

| カメラ名 | 読み出し速度(秒) |

| α1 | 1/256 |

| Nikon Z9 | 1/268 |

| α7 IV | 1/16 |

| α7S III | 1/48 |

| α7R IV | 1/10 |

確かに静止画撮影ではかなり読み出し速度が速いことがわかります。

またグローバルシャッターは非常に複雑な製品で、1画素あたりの受光面積が少ないため、高画素化や高画質化が難しいとも言われています。

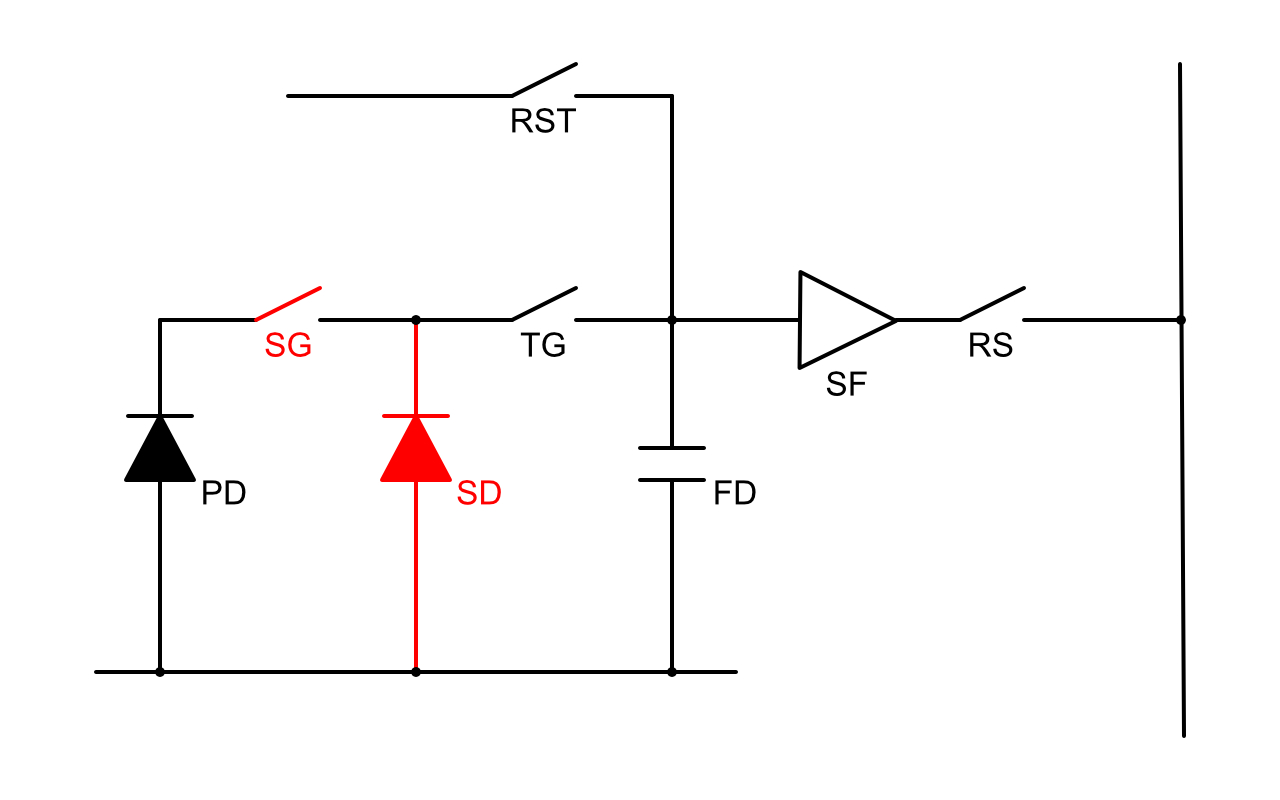

グローバルシャッターを実現するためには、すべての行で同時に露光を開始し、停止する必要がある。これは、行が読み出されるまで画素の電荷をどこかに保存しておく必要があることを意味している。これがどのように行われるかを図2で示している。別のフォトダイオード(光には露光しない)が回路に追加され、図ではSDとラベル付けされている。また別のスイッチ(SG)も追加される。これで露光が終了するとSGを閉じて電荷をSDに転送することができ、そこで画素が読み出されるまで保存される。

欠点は集光に関与しない追加のフォトダイオードがメインフォトダイオードの電荷の容量を制限することだ。これはセンサーが収集できる最大露光を減少させ、従ってベースISOを増やす効果となる。α9 IIIの最低ISOは250でこれは古いα9 IIやベースISO 100のAPS-Cカメラが扱える光よりも少ないことを意味している。さらに画素内の追加の回路は、ハイエンドカメラの標準になっているデュアルゲイン機能のための回路を内蔵することを妨げる。この機能は低ISOと高ISOの設定の両方で電子の読み取りノイズを最小限に抑えるための二つの補完的な画素読み出し回路を提供している。

α9 IIIのような専門的なスポーツ・アクションカメラの撮影では、これは大きな問題ではない。なぜならカメラは主に高ISOで使用される可能性が高いからだ。より一般的な使用目的の静止画向けカメラでは問題になるかもしれない。

このことから、高画素機として発売したい場合、またより画質を維持したいと考える場合には、α9 IIIのグローバルシャッターセンサーではなく、α1のセンサーを利用したほうが良かったということになるのだろうと思います。

最近のフラッグシップモデルの傾向は、スポーツ写真、報道写真向けというよりも、どちらかというと高画素、高連写タイプでより汎用性の高いカメラという方向を向いているようなので、α1 IIもその方向で設計されたということなのかなと思います。また、本当にスポーツ写真や報道写真向けとして使う場合には、画質はさほど問題にならないためグローバルシャッターのα9 IIIを利用して欲しいというところなのかなと思いますね。このα9 IIIの方向性はEOS R1と同じものがあるのかなと思ったりしています。

一方で記事では、α9 IIIのセンサー開発にリソースをとられてしまい、α1 II用のセンサーを開発することができなかったのではないかということや、α1 IIとα9 IIIの両方を購入してもらうための差別化としてセンサーを流用した可能性もあるのではないかと指摘しています。確かに、その可能性も考えられそうですし、ひょっとしたらα9 IIIは言い方が悪いですが、市場の反応を見たり、実際に市場に投入して利用してもらう試験機的な意味合いが強いのかもしれません。

さらに「ソニー α1 II、α1、α9 IIIの違いは何か!? 主な仕様の比較と相違点」ではα1、α9 IIIとの機能の違いについて詳しくお伝えします。

| α1 II | α1 | α9 III | |

|---|---|---|---|

| 有効画素 | 約5010万画素 | 約5010万画素 | 約2520万画素 |

| 8k動画 | 8k 30p | 8k 30p | - |

| 4k動画 | 4k 120p | 4k 120p | 4k 120p |

| 測距点数 | 最大759点 | 最大759点 | 最大759点 |

| AF検出輝度 | EV-4 – EV20 | EV-4 – EV20 | EV-5 – EV20 |

| 被写体認識(静止画) | オート、人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機 | 人、動物、鳥 | 人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機 |

| EVF | 0.64型 943万ドット | 0.64型 943万ドット | 0.64型 943万ドット |

| モニター | 3.2型 209万ドット | 3.0型 144万ドット | 3.2型 209万ドット |

| モニター可動 | バリアングル | チルト | バリアングル |

| シャッター速度 | 電子:1/32000-30秒 メカ:1/8000-30秒 | 電子:1/32000-30秒 メカ:1/8000-30秒 | 電子: 1/80000-30秒 |

| フラッシュ同調 | 1/400秒 | 1/400秒 | 1/80000秒 |

| 手振れ補正 | 8.5段(中央) | 5.5段 | 8.0段 |

| 連続撮影 | 約30コマ/秒 | 約30コマ/秒 | 約120コマ/秒 |

| NFC対応 | - | 対応 | - |

| USBストリーミング | 対応 | ? | 対応 |

| マイク | ボイスメモマイク内蔵 | - | ボイスメモマイク内蔵 |

| ブリージング補正 | 対応 | - | 対応 |

| 静止画撮影枚数EVF | 約420コマ | 約430コマ | 約410コマ |

| 重量(電池、メモリ含む) | 約743g | 約737g | 約703g |

| サイズ | 約136.1 x 96.9 x 82.9 mm | 約128.9 x 96.9 x 80.8mm | 約136.1 x 96.9 x 82.9 mm |

| グローバルシャッター | - | - | 対応 |

| リアルタイム認識AF | 対応 | - | 対応 |

| AIユニット | 対応 | - | 対応 |

| プリ撮影 | 対応 | - | 対応 |

| レリーズタイムラグ | 対応 | - | 対応 |

| 連写速度ブースト | 対応 | - | 対応 |

| ノイズ低減用撮影 | 対応 | - | 対応 |

| D-アクティブモード | 対応 | - | 対応 |

| C5ボタン | 対応 | - | 対応 |

| 想定価格 | 99万円 | 80万円 | 88万円 |

(via)ヤフーニュース

- ソニー 次の新製品はα7 VIか、それともFX3 IIIか?

- α7 Vは古い世代のα使用者やこのクラスを始めて購入する人に最適

- ソニー 新製品が認証登録 α7R VI数ヶ月以内に登場か

- α7R VI 8000万画素センサー搭載でメカシャッターなし!?

- α7S IIIがメジャーバージョンアップ USBストリーミング対応ほか

- フルサイズ 1億画素 MFT 2800万画素センサー登場に期待する声

- α7 IV 新ファームV6.01公開 アップデート失敗する事象を改善

- α7 V 部分積層化の代償は高ISOのノイズに現れるが悪影響は少ない

- 2025年 期待できるソニーの新製品は何か α7R VI登場!?

- α7 V αシリーズへの乗り換えを検討させられるカメラ

コメント

コメント一覧 (1件)

いずれα1シリーズもグローバルシャッターセンサーになると思いますが、まだ時期尚早だと判断したのかもしれませんね。

だからこそセンサーとエンジンが据え置きでマイナーチェンジでは?と言われているわけですが。

フラッグシップのα1IIがこうだとα7Vもセンサーとエンジンはα7IVの据え置きでAIチップが搭載されるくらいの変化しかないのか、α7SIVは出るのか、エンジンの刷新はα7RVIからになるのか?といった推測になるわけですが、他社 (特にニコンZ9後継機) の動向次第ではα1IIの前世代感が強くなる気がしますね。

ただα1シリーズはプロ向けの機種なのでEマウント機の中でも堅実で保守的なだけかもしれませんが。