LUMIX S1 IIのセンサー読出し速度が公開

LUMIX S1 IIのイメージセンサーの読み出し速度の測定結果が公開されています。S1 IIはどの程度の読み出し速度があるのか、この記事で詳しくお伝えします。

Nikon Z6IIIとは異なるセンサーなのか?

LUMIX S1IIのイメージセンサーの読み出し速度の測定結果が公開されています。

パナソニックが新開発とする部分積層型のイメージセンサーを搭載するLUMIX S1IIの測定結果が公開されているのですが、やはり皆さんが最も気になるのは、同じ部分積層型センサーを搭載しているNikon Z6IIIとどのような違いがあるのか?ということではないでしょうか?

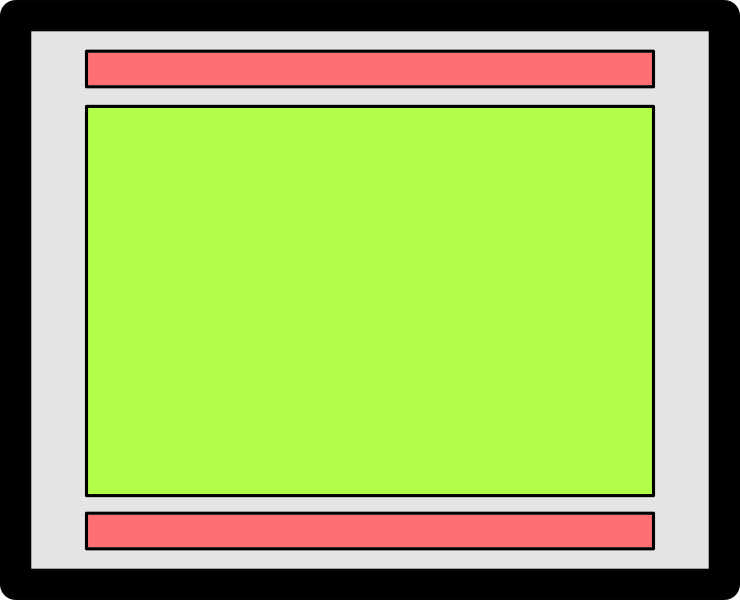

部分積層型とは完全な積層型のセンサーとは異なり、部分的に積層化することで、積層型センサーには及ばないものの、通常型センサーよりも読み出し速度を速くする技術のことです。ニコンのセンサーの場合は具体的には以下のようになっており、オレンジ色の部分が積層化された部分で、緑色のところが通常の画素が並んでいるところになります。

疑問なのはパナソニックがニコンと同じセンサーを利用しているのか、または全く異なるセンサーなのかということではないでしょうか?

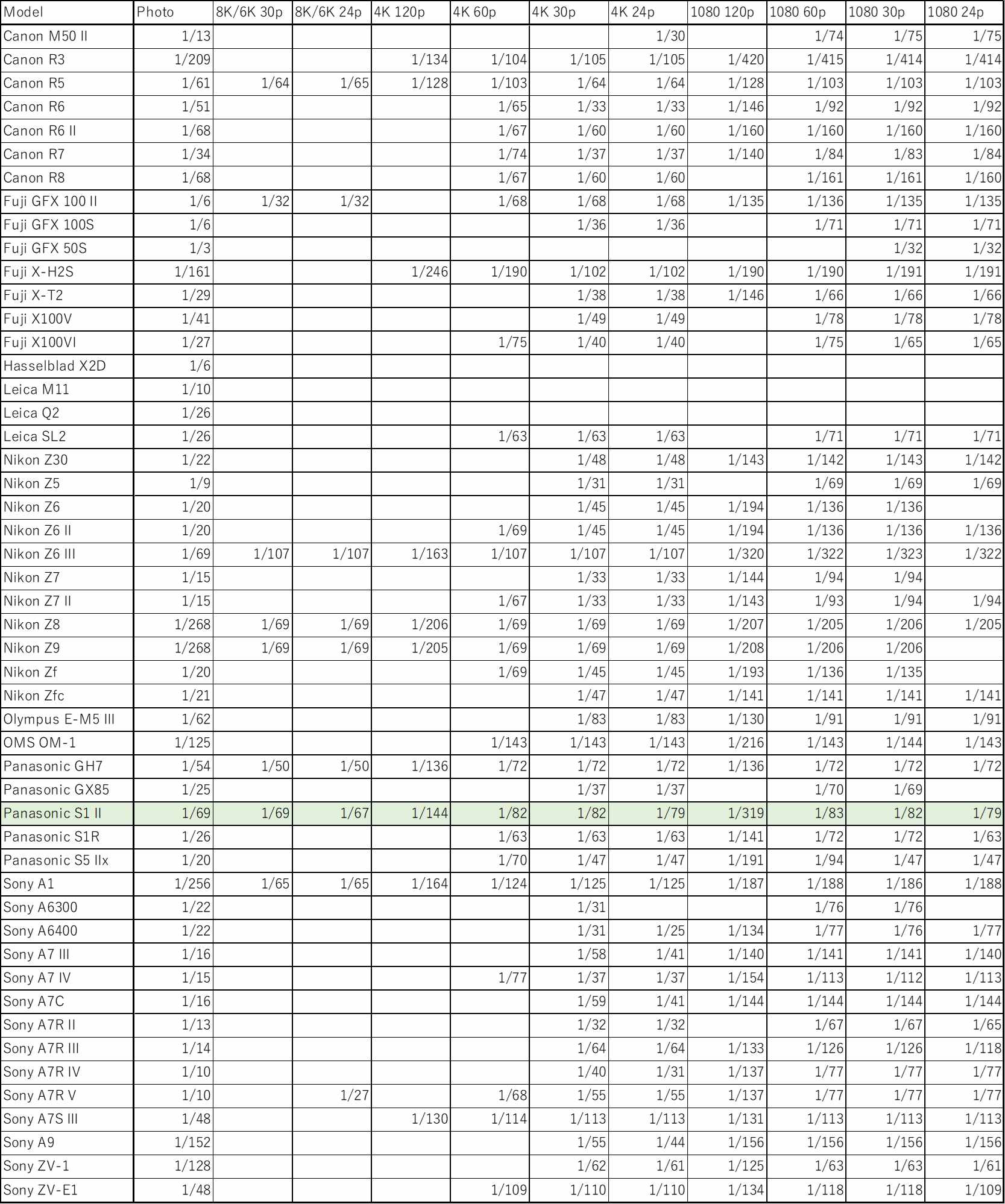

これを念頭に上記の読み出し速度の画像を見てみたいと思います(画像タップで拡大します)。

まず静止画を見ると、両者の読み出し速度はまったく同じで1/69秒となっています。また、Full HDの120pも1/319とNikon Z6IIIとほぼ同じなのですが、それ以外の動画フォーマットではNikon Z6IIIのほうがかなり読み出し速度が速いことがわかります。

それはFull HDでの撮影で顕著で、Nikon Z6IIIがどのフォーマットでも約1/320秒の読み出し速度となっているのに対し、LUMIX S1IIでは約1/82秒となっているフォーマットがあり、読み出し速度が低下していることがわかります。また4K解像度の動画でも全般的にNikon Z6IIIの読み出し速度が速くなっていることがわかると思います。

静止画の読み出し速度が同じなので、おそらくNikon Z6IIIとLUMIX S1IIのセンサーは同じセンサーなのではないかと思います。動画のフォーマットによって読み出し速度が異なるのは、それぞれ異なるモードを利用していたり、イメージプロセッサの能力がボトルネックとなりLUMIX S1IIの読み出し速度が低下しているのではないかと思います。

また、技術的にはほぼ同じセンサーですが、ニコンのセンサーの場合にはニコン独自の何かしらの改善が加えられている可能性があり、それが速度の違いに現れているのかもしれません。

- LUMIX G 20mm F1.7 II 生産完了 後継レンズの登場はあるのか!?

- LUMIX S1H II 今後30日以内に発表か 合計3台が登場するとの噂

- パナソニック 2台の新製品を認証登録 LUMIX S1H II登場との声も

- マイクロフォーサーズ新製品の可能性は低いか CP+開幕直前で高まる期待

- LUMIX S1II 静止画と動画を両立 万能で完成度が高い

- LUMIX S1IIE 2025年のハイブリッドカメラで最も過小評価されている

- TechRadar選出 2025年ワーストカメラは何か?

- LUMIX S5IIX、S5II、S9 新ファームを公開 手ぶれ補正の不具合を修正

- LUMIX S 24-60 mm F2.8 パナソニックが見事やり遂げたレンズ

- LUMIX S1II クラスで最も高性能だが最も高価 AFは新ファームでLUMIX最高性能

| センサーサイズ | 35mmフルサイズ (35.6mm x 23.8mm) 部分積層型CMOSセンサー |

| 画素数 | 約2,680万画素 |

| センサークリーニング | センサーシフト方式、手動 |

| イメージプロセッサ | 新世代ヴィーナスエンジン |

| 手ぶれ補正 | センサーシフト方式5軸補正 |

| 手ぶれ補正効果 | 中央8.0段・周辺7.0段 |

| 高速連続撮影 | メカシャッター:最大約10コマ/秒 電子シャッター:最大約70コマ/秒 |

| 動画撮影 | 全域読出し:6k 30p、5.1k 60p |

| シャッター速度 | メカシャッター:60~1/8,000秒 電子シャッター:60~1/16,000秒 |

| ISO | 標準:100 ~ 51200 |

| フォーカスポイント | 像面位相差AF(最大779点) |

| EVF | 5.0型 約576万ドット 有機EL(OLED) |

| 背面液晶 | 3.0型バリアングルチルト式タッチパネル液晶 約184万ドット |

| メモリカードスロット | CFExpress、SDメモリデュアルカードスロット |

| サイズ | 幅 約134.3mm×高さ約102.3mm×奥行約91.8mm |

| 重量 | バッテリー、 メモリーカード含む: 約800g |

コメント

コメント一覧 (5件)

出典はどこなの?

ネタ元はどこ?

Photons to PhotosのPhotographic Dynamic Range Chartでは、Z6IIIとDC-S1M2でISO800以上はよく似た傾向のグラフになっているのですが、ISO800未満ではだいぶ様子が違って見えるので、現時点では別もののセンサーなのではないかと思っています。

あるいは、センサー自体は同じファミリーのものでも、Z6IIIではPanasonicの言うイナミックレンジブースト機能を使っていないということも考えられますが…

メーカーが考えるカメラの性格付けだからこれは様々、

その分、Nikon Z6III が犠牲にしている部分もあるでしょう。

高速化すれば量子化がボトルネックとなって画質が低下するでしょう。(想像です)

他社、キヤノン、ソニー等、本機より遅い機種もあるわけですし

問題ないのではと思います。

S1ⅡとZ6Ⅲは基本的に同じセンサーなのでしょうが、S1Ⅱは低感度でのダイナミックレンジを重視して、読み出し速度がやや遅いのかもしれませんね。

ただ、部分積層ではないEOS R6Ⅱも同程度の速度なので、部分積層を使うメリットが削がれているようにも見えます。

Z6IIIとS1IIは同じセンサーでしょう。ただセンサーの使い方(処理方法)がメーカーで違うだけに見えます。ダイナミックレンジブーストの影響かはわかりませんが、パナソニック側がセンサーの読込を遅くしていないだろう場面では同速度なわけですし。(静止画やFHD/120など)

パナソニックは同型のセンサーでもなるべく画質に影響が出ないような処理を施しているのかもしれません。元々画質への影響には非常に気を遣っているメーカーでしたので。

それとR6IIの速度は12bit時ですね。Z6IIIは14bit時です。14bitと12bitは実用上あまり差は無いと言われますが、デジタル側からすれば二桁もbit数が違うわけで、当然部分積層型センサーのほうが高速で処理しています。一度にそれだけのデータ量の差があって同じだというのはどう考えても無理がありますね。デジタル機器なのですから大量のデータ処理が早いほうが優秀なのは言うまでもありません。

逆に言えば仮にZ6IIIやS1IIで静止画12bitモードなんてものがあればR6IIのセンサー読込速度を軽く凌駕することでしょう。この辺は動画の速度を見て貰えば一目瞭然ではあります。(ただしZ6III/S1IIの動画は12bitでR6IIは10bitかもしれませんが。この辺は明確にしてほしいところです)

あと可能なら出典元(引用元)の記載が出来ればお願いします。