α6700 VS EOS R7

α6700とEOS R7はどちらが優れているのか?という記事が公開されています。興味深いので紹介したいと思います。どのような評価になっているのでしょうか?

それでは記事をみてみましょう。

- センサー

- α6700

- FX30と同じ2600万画素の裏面照射型センサーと最新のBionz XRプロセッサー

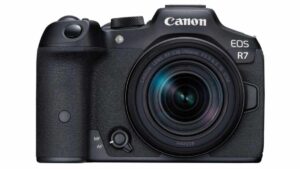

- EOS R7

- より高解像度の3250万画素センサー

- α6700には裏面照射型センサーが搭載されているが、EOS R7には搭載されていない。そのため同等の低照度の性能はα6700のセンサーのほうが優れている可能性がある

- ISO感度

- α6700

- 100-32,000だが50、204,800に拡張できる

- EOS R7

- 100-32,000だが、51,200までしか拡張できない

- 動画

- α6700

- 6kオーバーサンプリングの4k 60p、1.62倍クロップの4k120pが可能

- 新しいデジタルオーディオ端子でデジタルショットガンマイクが使用可能

- AIベースの被写体認識技術を利用し、オートフレーミング機能を提供

- EOS R7

- ノンクロップ4k 60pを内部に最大60分記録可能

- 7kオーバーサンプリングの4k 30pモード、超望遠を実現する専用の4k 60pクロップモード

- AF可能なFullHD 120pのスローモーション録画も可能

- オートフォーカス

- α6700

- 98%をカバーする759点位相差検出ポイントと25点のコントラストポイント

- -3EVまで動作

- AIにより従来モデルよりはるかに多くの被写体の検出数や能力が向上

- 姿勢で人間を認識でき、カメラを向いていなくても検出可能

- EOS R7

- 100%をカバーする5915点のAFポイント

- -5EV、f/22でもAFが可能(条件あり)

- R3/R5/R6と異なるAIベースの顔、目、動物追尾を提供する

- 車、バイク、ヘルメットの追尾が可能

- 連写

- α6700

- AF/AE追従で11コマ/秒

- EOS R7よりはるかに大きなバッファ 1000コマ以上のjpeg、59コマのRAW

- EOS R7

- 電子シャッターノンクロップで30コマ/秒、メカシャッターが15コマ/秒

- メカシャッターで224コマのjpeg、51コマのRAW

- ファインダー

- α6700

- 236万ドット 0.70倍 120fps

- EOS R7

- 236万ドット 倍率0.72倍 120fps

- 背面液晶

- α6700

- 3インチ 103万ドット

- EOS R7

- 3インチ 162万ドット

- ボディ内手ぶれ補正

- α6700

- 5段分

- EOS R7

- レンズとの協調補正で最大8段分

- メモリカード

- α6700

- シングルSDメモリカードスロット

- EOS R7

- デュアルSDメモリカードスロット

- バッテリー

- α6700

- 背面液晶で700コマ、EVFで750コマ

- EOS R7

- 背面液晶で770コマ、EVFで500コマ

- 価格

- α6700

- ボディ単体で1450ポンド 16-50mmレンズキットで1550ポンド

- EOS R7

- ボディ単体で1349ポンド

- 結論

- α6700

- EOS R7よりわずかに優れた動画性能、より大きなバッファ、広いISO範囲、裏面照射型センサー、高度な被写体検出機能、長いバッテリー寿命を提供

- EOS R7

- より高解像度、高速な連写性能、3段優れたボディ内手ぶれ補正、高解像度の背面液晶、デュアルメモリカードを低価格で提供

甲乙付けがたい性能

上記はレビューをまとめたものになりますので、全文は本記事下部の記事元リンクからご覧ください。

記事では、それぞれ機能別に性能が比較されています。性能的にはどちらも高いレベルで、その中で優劣がそれぞれあるような感じになっていますね。主な比較対象としては、裏面照射型センサーの有無、より優れた被写体検出機能、連写性能、バッファ、メモリカードスロットの数あたりになると思います。

しかし、個人的には、やはりEVFの位置が光軸上にあるEOS R7とレンジファインダースタイルのα6700は、意見の分かれるところではないかなと思いますね。より小さなカメラならα6700ですし、光軸上にEVFがほしい場合にはEOS R7を選択することになると思います。仕様的には結構迷いますね。

(記事元)https://www.photographyblog.com/articles/sony_a6700_vs_canon_eos_r7_which_is_better

コメント

コメント一覧 (2件)

EOS R7にはジョイスティック、1/8000秒メカシャッター、デュアルカードスロットがあるんですよね。

それでいてα6700より安いのでコスパ良く感じます。

ただRF-Sレンズのラインナップがまだまだ足りないのでAPS-C用だけでもシグマやタムロンのレンズが出れば魅力的なのですが。

EOS R7の圧倒的に魅力を感じますね。

AIAF以降のソニー機のAFは分かりませんが、R7の被写体認識と追従性能は十分実用に足りるものです。動体撮影には必要な高速シャッターと連続コマ数、デュアルカードスロットですから業務でサブ機としても使えます。

一方で、6700はメカ11コマ、シングルスロット、ファインダーが光軸上にないデザインなど動体撮影には扱い難い点が多いです。

RFはAPS-C用レンズの種類が少ないとの意見もありますが、超望遠においては元々フルサイズ用を使うのが一般的ですので全く懸念材料になりません。

よってこの2択であれば性能面でEOS R7の方が優れていると思いますし、価格もR7が安いためコストパフォーマンスの面でも優れていますね。