ED 50-200mm F2.8 IS PROが正式発表

OMデジタルがかねてから噂されていたED 50-200mm F2.8 IS PROを正式発表しました。どのようなレンズなのか、この記事で詳しくお伝えします。

| 焦点距離 | 50-200mm(35mm判換算100-400mm相当) |

| レンズ構成 | 13群21枚(EDAレンズ 1枚、スーパーEDレンズ2枚、EDレンズ1枚、HRレンズ2枚、E-HRレンズ3枚) |

| 防滴性能 / 防塵機構 | 防塵防滴機構 IP53相当:弊社の防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮します。 |

| 画角 | 24° – 6.2° |

| 最短撮影距離 | 0.78m(ズーム全域) |

| 最大撮影倍率 | 0.08倍(50mm時) /0.25倍(200mm時) |

| 35mm判換算最大撮影倍率 | 0.16倍相当(50mm時) /0.50倍相当(200mm時) |

| 最近接撮影範囲 | 213.6×160.5mm(50mm時) /69.1× 51.9mm (200mm時) |

| 絞り羽枚数 | 9枚(円形絞り) |

| 最大口径比 | F2.8(ズーム全域) |

| 最小口径比 | F22 |

| レンズ内手ぶれ補正機構 | あり(VCM機構) |

| 手ぶれ補正性能 | 5軸シンクロ手ぶれ補正時 7.0段補正(200mm時) |

| 大きさ 最大径×全長 | Ø91.4×225.8mm |

| 質量 | 1,075g (三脚座、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く) 1,250g (三脚座含む、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く) |

| 同梱品 | レンズフード(LH-82C)、レンズキャップ(LC-77C)、 レンズリアキャップ(LR-2)、 レンズケース(LSC-1127)、取扱説明書、保証書 |

レンズ構成図

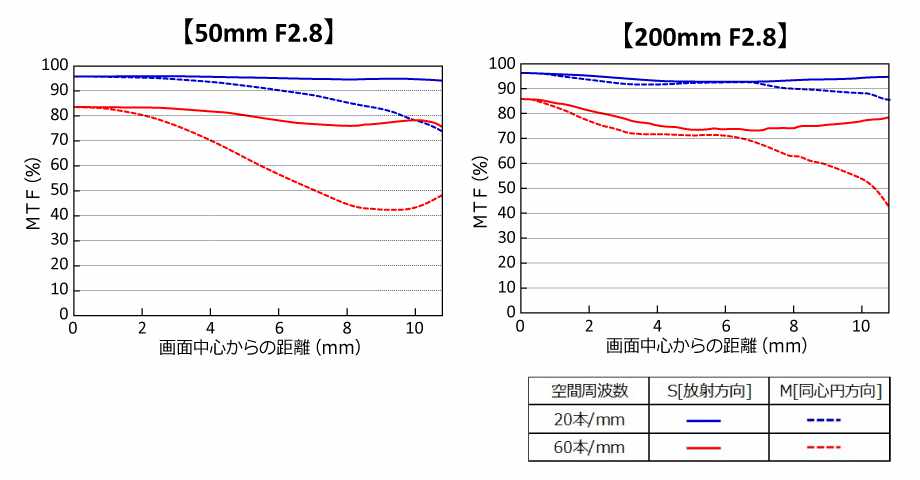

MTF曲線

テレコンバーターにも対応

OMデジタルがズーム全域で開放f値がf/2.8となるM.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PROを正式発表しました。M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PROは最新の光学技術を結集したPROシリーズならではの解像性能を全域で実現し、5軸手振れ補正により超望遠域での手持ち撮影をサポートするレンズだとしています。

また最大撮影倍率0.5倍相当を実現し、自然、風景、野鳥、ネイチャーマクロ撮影など幅広いシーンに対応することができ、さらにテレコンバーターに対応することで最大で800mm F5.6相当のレンズとしても利用できるとしています。

M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PROは発売予定日が2025年9月27日、希望小売価格はオープンプライスですが、OMデジタルの直販では45万9800円になっています。おそらく一般の店頭価格は41万円前後になると見られますね。

というわけで、ロードマップに掲載されていたレンズがようやく発表されました。換算で400mmまでの手持ち撮影が可能な望遠レンズということと、優れた防塵防滴性能があることで、自然や野生動物の撮影にはぴったりのレンズになると思いますね。また、一時は否定されていたテレコンの利用も可能となっていて、最大で換算800mm相当の撮影ができるということで、これも嬉しいニュースです。

低照度環境ではフルサイズと比較すると厳しいかもしれませんが、昼間の撮影でしたらテレコンを利用しても800mm F5.6で撮影できるということで本当に様々なシーンで撮影ができそうです。

コメント

コメント一覧 (8件)

50万円は超えなかったので、ほっとしました。

M.ZUIKO 150-400mm F4.5 と同様に受注生産モデルですね。

やっぱり直販45万、実売40万ちょいでしたな。仕様見てると値付けはまあ頑張ったなという印象。全域最短撮影が約0.7mは良いなぁさすかがOMって感じ。

2倍テレコンが実用的な画質ならハチゴローで使えるので魅力的だが、鳥撮影で考えた時に重量がレンズのみで1.2キロくらいになる。ズームレンズというメリットは置いといて、テレ端同士でサンヨンと比べた場合に優位性がどの程度あるのか気になるところ…(主に画質面)。

出たのはいいですが、やはり高めで、全体的に個人的にはいうほど響かずです。次の手に期待。しかし今回は、テレコン付かない、70-200mmだ等の噂も出たりで、RUMORS系の頼りなさもまた、再認識しましたが。

これで出ていないのは、パナソニックのフルサイズ超望遠ズームですが、どうなるのでしょう?

格好いいレンズですね。待ち望んだ甲斐があったというものです。イヤイヤ、この価格だとLEICA 50-200mm F2.8-4.0とLEICA 100-400mm F4.0-6.3 Ⅱが余裕で買えてしまう。だけど評判は良さそう。テレコン対応は当然としても、私としては当初ロードマップにあった無印50-250mmをF4で出してくれた方が良かった。40-150mm F4の拡張版として。そうすれば上の2本のレンズとガチ合う事も無かった。

MFTはそろそろ卒業と思っているので41万ものお値段は出せません。換算100-400mm F2.8だけど、α7RⅤ+70-200mm F2.8の方が結果的に大きく写せる。α7Ⅴがもし4400万画素で出たとしたら同じく大きく写せる。

逆にフルサイズとMFTの高感度にボケを考えればF4でも良いと言うことになり、70-200mm F4でも同じ結果になりそう。重量という点においてもF4を使えば逆に軽く短くなる。価格面でもα7RⅤ+70-200mm F4の方が、OM-1Ⅱ+このレンズよりも安い。私だったらα7RⅤ+70-200mm F2.8 GMかF4 Macroを買うね。モーターはGMのXDリニアモーターが強力だろう。

そう考えればMFTにおいてこれほど高価なレンズの存在価値はあるのだろうか。こんなところにMFTの弱点が見えてきます。MFTが望遠に強いと言うのは高画素機が無かった頃の話で今では強いとは言えない。その辺を見誤る事のないようにとE-1の頃から4/3を使い、G1からMFTを使ってるユーザーは考える。だから次は高画素機と思ってるのだけど。

ひとまず、完全独自設計(おそらくはOMDSとして初の)レンズを出すだけのリソースは残っていることがわかりましたね。

このレンズの価値がどうか、は何ともわかりませんが……ユーザーはおろかメーカー自身も「フルサイズ換算100-400mm F2.8!」と喧伝してますが、それってどうなの?とも。

ボケ量は概ねF5.6相当ですし、高感度耐性の差を考えれば光量面でもやはりF5.6くらいなのでは? 高感度耐性・デノイズ能力の向上は4/3に限った話ではありませんから。

ボディ側の価格・重量面でα1/Z8/R5あたりより有利ですが、各社70-200/2.8は軽量化してますし価格も大差無し。上にあるようにフルサイズの高速・高画素機をトリミングした場合との差別化が難しくなっていそうです。

フルサイズではセンサーの大きさでボケや光量を語っているのに、MFTの換算100-400についてどうというのはさすがにちょっと可哀想なのではと思うのですが……どちらもそのセンサーが持つ特徴です。

実際にこのレンズの開発秘話の動画を見る限り開発者側も感覚的には100-400/2.8レンズのつもりらしいですね。現在のセンサーが2000万画素、フルサイズにすると8000万画素相当となるので、恐らくそれ以上の解像度を持つセンサーでも画質を保てるように設計してあるし、単純に他社の70-200/2.8のレンズと比べるのもどうかとは思います。また50mm始まりなので、実際の比較もやや難しい。設計思想や最短撮影距離(ズームで変わらない)、防塵防滴や野鳥撮影にも画像が安定することで使いやすくなるだろうOISとIBISのシンクロ手振れ補正、あとOMへのインタビューでは手持ち撮影時テレ端撮影で1/4秒でも止まり、また1秒も成功したと言っていたので、野鳥等撮影以外における三脚無しでの撮影幅が思ったより広がる可能性もありますね。ここまでくると現時点でのフルサイズやAPS-Cではちょっと難しいと思われます。

とにかくOMがこのレンズを出してくれたことは非常に大きいと思います。自社ブランドでフラッグシップ級のレンズを出せるという事実こそこのレンズの持つ一番大きい意味かもしれません。ネガティブな意見が多いですが、このレンズが出てきたことは大いに称賛したいと思います。

その通りっす。別の某サイトでは高価ってネガコメ以外はほとんど肯定的でしたよ。

そして大きいセンサーのシステム持ち出してきて優位性を語るのはあまりにもナンセンスかつ的外れ。そもそもMFTでネイチャーやってる人はそんなこと百も承知だと思いますよ。メカニックの面ばかり見て実用面を語らないのはここの人たちの悪い癖だと思う。

α7R5と(70-200mmF2.8)の組み合わせも画素ピッチではOM-1のがまだ多いし、後者は秒間50コマで切れるしプリ撮影も出来る、認識精度もMarkⅡからさらに良くなっているしIP基準の防水も付いている。そもそも土俵が違う上に他社からユーザー引き抜く為のレンズじゃない。

可哀想とか言う話ではなく、物理法則と定義の話です。焦点距離だけを換算して、焦点距離と有効口径から算出されるF値は”無注釈”かつ非換算、という点を疑問視しています。

ユーザーが勝手に言ってるのはいいとして、この辺を百も知り尽くしているメーカーまでもがそうしているのはどうなのか、と。

差別化の話も、事実として難しくなっているから現状があるわけで。センサーの大小によらず、必要な画が撮れるシステムが複数あれば当然比較対象になります。

もちろん、差別化”できない”とは言っていません。システム全体のサイズや重量が未だ顕著ですが、幾つもの差はあります。でも以前より縮まっている部分もあります。

その辺を熟知した(パナ曰くリテラシーの高い)人だけがお客様です、というのであれば、それはそれで。