FE 16mm F1.8 Gレビュー

先日発表されたばかりのソニーのFE 16mm F1.8 Gのレビュー記事が掲載されています。この記事では、どのように評価されているか詳しくお伝えします。

最近、ソニーのレンズの攻勢が実際に見られ、多くの魅力的でしっかりした構造のレンズが登場していることを認めざるを得ない。特に、FE 16mm F1.8 Gの発売は、この傾向に非常に準じている。このレンズは非常に多くの優れた特徴があり、唯一の大きな欠点は「周辺減光」だ。もちろん、このレンズの物理的なサイズと厳しい性能を考慮すれば、この欠点は予想されるものだった。さらにメーカは価格をかなり低価格に設定することに決めたため、FE 16mm F1.8 Gは欧州の店舗で1000ユーロで販売される予定だ。

テストされたレンズは、何らかの批判を受けるべきものではないが、少し脱線させてほしい。この場合、物理的な寸法の削減が少し行き過ぎていると感じる。個人的にはテストした16mmのレンズが20mmのレンズと同じ大きさ、あるいは少し大きくてもまったく問題はない。もしそのようなサイズの増加が歪みをよりよく補正し、周辺減光を少し和らげ、画像の周辺部での解像度を向上させることができるのであれば、よろこんで受け入れるだろう。もちろん、これはこのレンズがこの形状でも優れたツールであり、使う喜びを感じることができるという事実を変えるものではない。私はこのレンズで遊び、十分に楽しむことができた。次の北極旅行にはぜひ持って行きたいと思っている。

- 長所

- 堅牢で防塵防滴性能のある構造

- 提供された仕様に対して小さな寸法と重量

- 中央の画質が優れている

- APS-Cセンサーの周辺部の画質は良好

- 適切に補正された縦方向色収差

- 無視できる倍率色収差

- 球面収差の問題がない

- 非常に低い非点収差

- APS-Cセンサーでは中程度の周辺減光が見られる

- 明るい光に対しても優れたパフォーマンスを発揮する

- わずかなフォーカスブリージング

- 高速、静音、正確なオートフォーカス

- 短所

- RAWファイルに大きな歪みがある

- フルサイズでは非常に大きな周辺減光が発生する

補正前提のレンズでサイズを小さく?

FE 16mm F1.8 Gのレビュー記事が掲載されています。上記はまとめ部分の引用で、より詳細なレビューがありますので、全文は記事元リンクからご覧ください。

レビューでは、FE 16mm F1.8 Gは非常に小型で軽量、さらに解像性もかなり良いレンズであるとしています。超広角で大口径、さらに小型なレンズにとっては、ある程度の周辺部の解像性が劣ることは仕方がないとしています。そして歪みもRAWではやや強めであり、周辺減光もやや多めと指摘していて、このレンズが補正前提の設計になっているらしいことを指摘していますね。

そのため、そんなに小型なレンズにするのであれば、もう少しサイズが大きくなってもいいので、RAWでの歪みや周辺減光などを少なくしてほしかったとしています。

しかし、そこはやっぱりソニーですから、小型化には最も力を入れている部分ですので、そのために補正前提の作りになっているのは、このレンズがGMではなくGレンズである理由なのだろうと思いますね。なので、このあたりは、このサイズ感や重量を目指して設計されていたはずで、織り込み済みということになるのかなと思います。

さらに「最近 Youtubeでソニーカメラ関連の噂の動画が大量に流れている理由とは!?」では、最近ソニー製品の噂が多くYoutubeで流れている理由について詳しくお伝えします。

| 名称 | FE 16mm F1.8 G | |

| 型名 | SEL16F18G | |

| レンズマウント | ソニー Eマウント | |

| 対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |

| 焦点距離(mm) | 16 | |

| 焦点距離イメージ(mm) | 24 | |

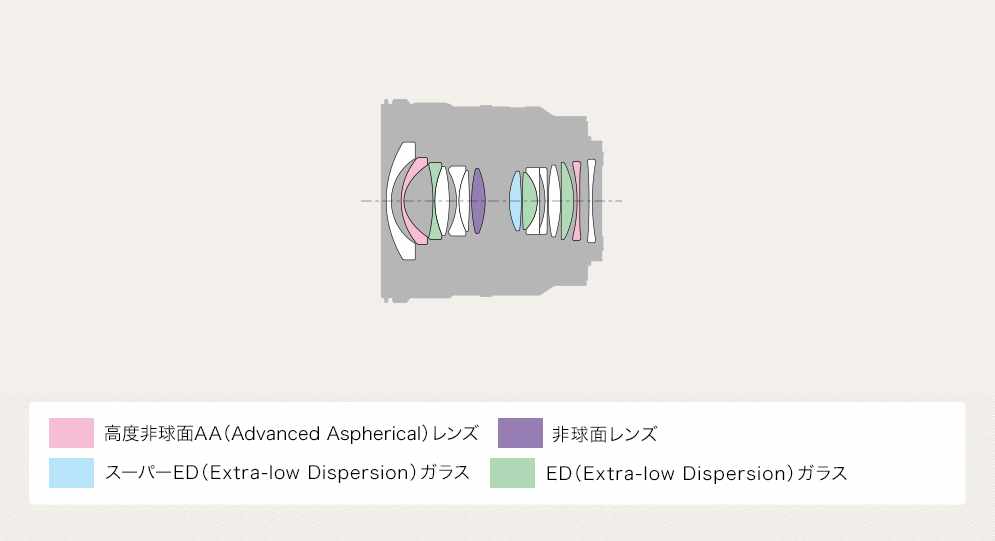

| レンズ構成 (群-枚) | 12群-15枚 | |

| 画角 (APS-C) | 83° | |

| 画角 (35mm判) | 107° | |

| 開放絞り (F値) | 1.8 | |

| 最小絞り (F値) | 22 | |

| 絞り羽根 (枚) | 11 | |

| 円形絞り | ○ | |

| 最短撮影距離 (m) | 0.15(AF時) 0.13(MF時) | |

| 最大撮影倍率 (倍) | 0.25(AF時) 0.3(MF時) | |

| フィルター径 (mm) | 67 | |

| 手ブレ補正 | – (ボディ側対応) | |

| テレコンバーター (1.4x) | 非対応 | |

| テレコンバーター (2.0x) | 非対応 | |

| フードタイプ | 花形バヨネット式 | |

| 外形寸法 最大径x長さ (mm) | 73.8 x 75 | |

| 質量 約 (g) | 304 | |

レンズ構成図

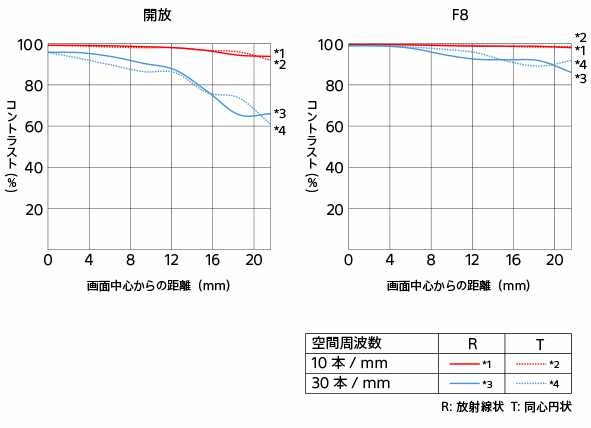

MTF曲線

(source)LensTip.com

コメント

コメント一覧 (3件)

超広角は小型、軽量化のためには歪曲収差を電子補正に頼ることに

成ってしまいますね。

ビネッティング(周辺光量落ち)もレンズ径を小型化した超広角なので

仕方が無いのかもしれません。

小型、軽量化のためセンサー側の入射角の制限が少ないセンサーが

開発出来ればトポゴンを改良したようなレンズも出てくるかもしれません。

そうなれば小型軽量化もしやすいかもしれません

※周辺減光:太陽などの周辺が中央より暗く見える現象。

天文用語で光学用語ではありません。

ちなみにグーグルの辞書などは間違っています。

日本天文学会によればそれは周”縁”減光と呼ばれており、「周辺減光と呼ぶのは避けるべき」と書かれていますよ。

英語でも”limb darkening”ですし、limb=周縁(太陽ほか恒星のまわり・ふち)と訳すのが適切でしょう。

https://astro-dic.jp/limb-darkening/

最近、明るい広角レンズが出ると一部の星系youtuberのせいで星用で使えるかがどうかだけで評価されるけど、こういうレンズもあって良いと思う。

星系youtuberは自分の撮影しか考えてなさ過ぎだよね。